このページに直接リンクはお断りします。

リンクは最初のページのみOKです

2006 AJmodel の作り方紹介

2006年11月16日修正

|

(ドリルの無い人は、ホームセンターで穴を開けてもらえると思うので、穴開けから紹介します) |

|

|

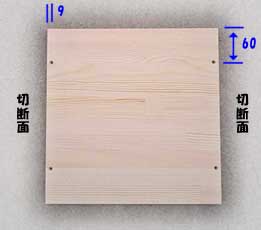

天板と底板(計2枚)に4ヶ所ずつ4ミリ穴をあけます。 穴の中心位置が 切断面から9ミリで、そうでない面から60ミリの位置です。 ネジの頭が収まる様に、穴の入り口は広くします。 (下段参照) 写真のように、切断面側の2辺に穴を開けないと失敗します。 |

|

木工用ドリルの場合は、 先に6ミリで少し穴をあけ 次に4ミリで貫通させます。 |

|

鉄工・木工兼用ドリルの場合は、 先に4ミリで貫通させておいて、 次に6.5ミリで少し穴をあけます。 |

|

太い、プラスドライバーで、 グリグリ、グリグリ、やってもできます。 ドリルを使った場合にも、 少しグリグリやっておくと、 ネジの収まりがいいです。 |

|

天板に使用する1枚に、スナッピー取り付け用に、 3.5ミリの穴を2つあけます。 この穴も、ネジの頭が埋まるように処理します。 写真の左側が前(打面を貼るほう)になります。 訂正 写真で「49」となってるところは、55ミリに することをお薦めします。 49だと調整が難しいようです。 |

|

打面に4ミリの穴をあけます。 写真左側が上になります。 打面は接着するのでネジは少な目です。 ドライバーでグリグリもしておきます。 |

|

裏面に4ミリの穴をあけます。 裏目は接着しないので、ネジは多目です。 ドライバーでグリグリもしておきます。 |

|

80ミリに切った20×45の角材の1つに 6ミリの穴をあけます。 |

|

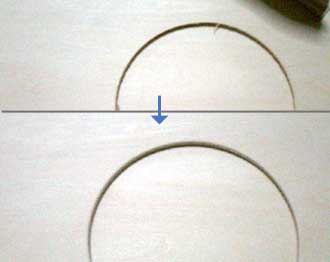

上の写真の矢印の面に、キリで穴をあけます。 1ミリのドリルでもかまわないでしょう。 ネジで固定時のガイド用なので、大きすぎないように。 深さは12ミリ程度でいいでしょう。 |

|

|

|

|

#240〜280のサンドペーパーで面を平らにします。 木目に沿って擦らないと、塗装の時に擦った痕が浮き出てしまう 場合があるので注意してください。 写真のように角材にペーパーを巻き付けて使用します。 デコボコが目立たなくなったら、#400でツルツルに仕上げます。 赤松とシナベニア6枚ともサンドペーバーをかけます。 |

|

切断面は、#80〜100のサンドペーバーで 先に軽く擦っておくと、効率的です。 |

|

カホンに座った時に、ももが擦れる部分の角を削り落とします。 #80〜100で写真のように角を落とします。 #240〜280と#400でツルツルに仕上げます。 |

|

裏面の穴のフチもなめらかにします。 |

|

|

|

|

ウレタン系ニス(カラーニス)を使って塗装します。 手袋をして、布に付けながら、板に擦るように塗ります。 塗装がムラになりそうでいて、やってみると意外に簡単で 木目のムラで自然な感じになるので、失敗が少ないです。 |

|

すると、このような木目の生きた仕上がりになります。 天板と底板には、切断面も塗ります。 写真にはありませんが、側面に使う板も塗装します 打面と裏板は、この段階ではまだ塗装しません。 |

|

|

|

|

スナッピー(Peal S-022)を半分に切ります。 ニッパーで1本1本、変な曲がりがつかないように、 丁寧に切ります。 ぴったり半分になるように、マジックで印をつけてから 切るとわかりやすです。 |

|

写真のように針金を少し開かせます。 重ならないないようにします。 |

|

穴をあけてないほうの角材にネジで固定します。 取り付け位置は、 この写真(向き)だと、下から12ミリあけています。 訂正: 取り付け位置が下から12ミリだと、 鳴りが悪い場合がありますので、 上隅に合わせて取り付けてください。 次の写真では、取り付け位置が向こう側になるので、 上下逆になります。 |

|

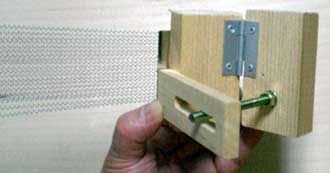

穴のあいてる角材と、蝶番で固定します。 写真のように約3ミリずらして固定します。 固定には蝶番付属のネジを使用します。 追記: 上記の訂正により、左写真よりスナッピー位置が、 角材の下方になります。 |

|

穴に、ワッシャーを付けたボルトを通し、 スプリングワッシャーとナットで固定します。 そして、調整用の板をこのような感じで固定します。 |

|

調整用の板に予め固定用のネジを付けておいて、 位置が決まったら手でギュット押しつけると、 ネジを止める位置がわかりやすなり簡単です。 固定前にチョウネジを入れられない場合もあるので、 固定前にチョウネジを入れておきましょう。 |

|

スナッピー部は、こんな感じです。 |

|

|

|

|

接着剤をたっぷり使って、ボディーを組みます。 ネジは3.5×32mmを使用します。 予定通りの穴開けが出来ていれば、ネジの頭は簡単に 板にめり込んでくれると思います。 |

|

売っている板そのままの場合は、 微妙に幅が正確ではないので、こんな事態もおきます。 このままでは、打面や裏面に隙間出来てしまうので、 平らする必要があります。 写真は、#80のサンドペーバーで削りました。 |

|

|

|

|

打面と裏面を、仮止めします。 上下のネジくらいだけでいいでしょう。 |

|

打面と裏面のフチをサンドペーバーで削ります。 こでで、ボディーとピッタリ合う形にします。 特に、打面の上の方は角で指をケガしないように 丁寧に仕上げます。 ボディーの塗装がはげてしまう事は、 まったく気にしないでやります。 |

|

仮止めした打面と裏面をはずして、 ボディーの塗装のはげた部分に塗装します。 ボディーカラーをもっと濃くしたい場合は、全体にも塗装します。 |

|

打面・裏板も塗装します。 塗装前に裏になるフチに軽くサンドペーバーをかけておくと、 組んだ時にいい感じになりますです。 |

|

今回は打面はこんな色にしました。 (このカラーはウレタン系水性塗料) ◇注意 打面を塗装すると、打面が堅くなるせいか、音質が高くなりました。 裏面はそうでもない感じなので、油性のほうがいいのかも。 水性の場合は、染み込みやすいようなので、数日かけて乾燥させて から貼ったほうがよろしいでしょう。 |

|

仕上げ塗装が乾いたら、底面にボンネットゴムをとりつけます。 |

|

|

|

|

天板にあけおい2個の穴と、 スナッピー部固定用角材にあけておいた2個の穴とが 合うようにして、写真のように 2.7×32ミリのネジで固定します。 |

|

接着剤をたっぷり付けて、打面を接着します。 仮止めした部分から、ネジで固定していきます。 打面に開けたネジ用の穴のド真ん中にネジが収まるように 慎重に行ってください。 平均した力で取り付けないと、音質に影響が出ます。 リスクを減らす為に、ネジの使用を少な目にしています。 |

|

ネジをきつく絞めるのは、 すべてのネジを取り付けてからにします。 打面のネジ穴は大きめに開けてあるので、 ネジの頭が、打面に潜り込むくらいまで絞めます。 もし、打面とボディの間に隙間が空いてしまう場合は、 ネジを追加します。 |

|

スナッピー部が正しく取り付けてあれば、 打面の裏側はこんな感じになります。 チョウネジで、スナッピーが打面に触る面積や圧力を 調整できます。 |

|

裏面は接着しないので、ネジは多めです。 太鼓の皮を張るのと同じように、 均一な力で固定するようにします。 打面同様にネジの取り付けは慎重に行います。 取り外しも考慮して、大きめのネジを使用してますので、 ネジのサラの部分は板に埋まらない程度に絞めます。 メンテナンスや改造も考慮して接着材を使いませんでしたが、 接着剤で止めてしまったほうが、音は響きます。 |

|

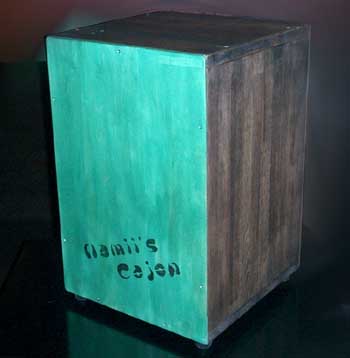

打面にロゴを入れたい場合は、 パソコンでロゴを印刷して、カッターで切り抜いて 塗料をスポンジにしみこませて、軽く叩くと 綺麗にできます。 (この時は、撮影しながらだったので、 紙がずれてちょっと失敗しました) |

|

完成です。 |

|

ここをクリック |

最後にこういうのを、ボディの横に張ってくれると うれしいです。 |